Ho incorniciato e appeso alla parete del mio cuore una vecchia illustrazione. Raffigura una ragazza in tenuta da operaia, con in testa una bandana rossa a pois bianchi, intenta a mostrare il proprio bicipite destro con aria fiera e spavalda. Ci sono così tanto affezionata da averla voluta interpretare in occasione del Primo Maggio di qualche anno fa.

Col passare del tempo, la protagonista di quel disegno è diventata e continua a essere una vera e propria icona, nonché simbolo della forza lavoro femminile. E per forza, non intendo solo quella fisica, per anni considerata erroneamente solo prerogativa maschile. Mi riferisco soprattutto a quella forza indispensabile per lottare sempre e per far valere i propri diritti senza se e senza ma.

Quella giovane donna oggi potrebbe essere mia nonna. Già, perché ci dividono più di ottant’anni, eppure sotto tanti punti di vista non sembra sia trascorso quasi un secolo. Come allora, ancora oggi ci ritroviamo a battagliare per avere un posto, una voce, un diritto: quello di contare. Ma qual è la storia di questa beniamina e come è arrivata indenne fino ai giorni nostri? È solo il frutto dell’immaginazione di un abile disegnatore o c’è dell’altro? Andiamo al sodo: scopriamolo subito!

Indice dell'articolo: con un clic vai al paragrafo di tuo interesse

La storia del poster We can do it!

Per conoscere la storia del poster accompagnato dallo slogan We can do it! (Possiamo farcela!), dobbiamo volare negli Stati Uniti e di preciso all’interno della Westinghouse Eletric Corporation. Negli anni Quaranta del Novecento la società, specializzata in energia elettrica, lanciò una campagna pubblicitaria per esortare le donne a lavorare all’interno dei propri stabilimenti. Gli uomini erano infatti impegnati a combattere la Seconda Guerra Mondiale e dovevano essere sostituiti all’interno delle fabbriche. E da chi, se non dalle donne? Solo così l’industria civile e militare avrebbe potuto continuare la propria attività.

Nel 1942, la penna dell’artista americano J. Howard Miller disegnò la protagonista del poster che doveva proprio ispirare e motivare le americane a superare il ruolo di angeli del focolare domestico per il bene della patria. Ebbene sì, da sempre relegate in casa a svolgere attività di cura e accudimento, ora le donne dovevano rimboccarsi le maniche davanti alla catena di montaggio. Proprio come faceva l’operaia ritratta, dovevano sporcarsi le mani tra rivetti, viti, bulloni e rondelle. Era l’unico modo per farcela.

La storia del nome Rosie The Riveter

Nel 1943, Redd Evans and John Jacob Loeb scrissero una canzone per cavalcare l’onda della riqualificazione della donna lavoratrice. Esaltarono in musica le qualità della patriota operaia e le diedero un nome, nonché titolo della canzone: Rosie The Riveter, (Rosie La Rivettatrice). Venne da sé il collegamento tra la protagonista del brano e la ragazza del poster, che nell’opinione pubblica venne identificata come Rosie The Riveter.

Nello stesso anno, uscì un’altra raffigurazione di Rosie The Riveter ad opera di Norman Rockwell. Questa versione venne pubblicata sulla copertina del giornale The Saturday Evening Post il 29 maggio 1943 ed era molto più giunonica. Rosie era disegnata a figura intera, equipaggiata di tutto punto con la classica tuta blu degli operai, occhiali, visiera protettiva e lo strumento del suo lavoro.

Sul contenitore del pranzo il disegnatore scrisse il nome Rosie, come per consacrare nella mente del pubblico l’associazione con la canzone. Nella mano sinistra Rosie teneva un panino, mentre sotto i suoi piedi c’era una copia del manifesto nazista di Hitler: Mein Kampf e alle sue spalle faceva bella mostra la bandiera americana. Nonostante la pubblicazione del disegno su una testata nazionale, questo soggetto non riuscì a riscuotere lo stesso successo del primo.

L’identità di Rosie The Riveter

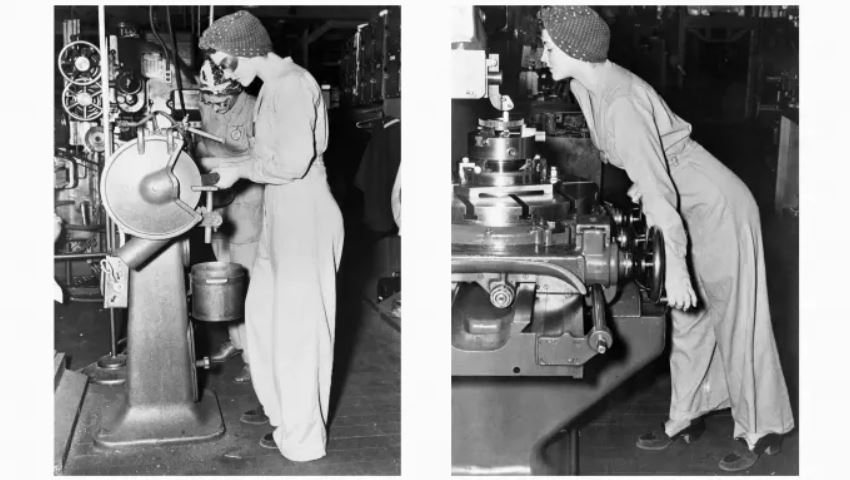

Come per i protagonisti del celebre bacio tra il marinaio e l’infermiera a Times Square, anche in questo caso, l’identificazione della musa di J. Howard Miller e, quindi di Rosie The Riveter, non fu affatto semplice. J. Howard Miller si ispirò a una foto pubblicata su un giornale che ritraeva una giovane operaia in piedi su un tornio, con la distintiva bandana rossa a pois bianchi.

Per molti anni, si pensò che la protagonista del poster fosse Geraldine Hoff Doyle del Michigan. La donna lavorò in un’officina meccanica della Marina americana durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, fu la stessa donna a farsi avanti, dichiarando erroneamente di essere la ragazza ritratta nella foto. Si scoprì poi che la vera protagonista dello scatto era, in realtà, Naomi Parker Fraley, fotografata mentre stava lavorando nell’officina meccanica della Naval Air Station di Alameda, in California. Infine, a ispirare la canzone Rosie The Riverter fu Rosalind P. Walter di Long Island, New York. La donna, infatti, era una rivettatrice sugli aerei da combattimento Corsair.

Donne e lavoro: la storia del lavoro femminile a partire da Rosie La Rivettatrice

Dopo averti raccontato la storia del poster We can do it!, seguiamo insieme l’evoluzione di Rosie The Riveter. In questa icona del lavoro femminile, molte donne si sono riconosciute e continuano a riconoscersi soprattutto per ciò che rappresenta: l’emancipazione femminile attraverso il lavoro retribuito. Proprio da questo parte l’autonomia e l’indipendenza economica, a cui le donne hanno sempre più spesso puntato per potersi affermare e avere un ruolo attivo nella società.

Lavoro femminile negli USA

A questo punto, viaggiamo nel tempo a partire dagli Stati Uniti, patria di Rosie The Riveter. Vediamo come le guerre e, in modo particolare la Seconda Guerra Mondiale abbia offerto alle donne americane una preziosa e imperdibile occasione. Si tratta di abbattere la distinzione tra i cosiddetti lavori maschili e lavori femminili.

Pensa che secondo una ricerca americana dell’Università del Michigan pubblicata sull’American Economic Review, prima della Seconda Guerra Mondiale il numero delle donne impiegate nell’enorme complesso industriale automobilistico Ford River Rouge non superò mai le 45 operaie. Mentre, negli anni Quaranta, le lavoratrici aumentarono in modo esponenziale: su 93.000 operai, oltre 11.000 erano donne, rappresentando il 12% della forza lavoro.

Ma chi erano queste aspiranti Rosie The Riveter? In prima battuta, la stragrande maggioranza delle operaie venne reclutata tra le donne più povere. Tuttavia, man mano che gli scenari della Seconda Guerra Mondiale diventarono sempre più impegnativi, aumentò anche il numero di operaie appartenenti al ceto medio.

Poco importava la loro estrazione sociale e poco importava fossero donne: l’importante era che lavorassero come gli uomini. E le donne non solo lavorarono come gli uomini, ma fecero ancora meglio. Infatti, secondo i dati industriali del periodo 1942-1947, la produttività americana aumentò, i tempi del ciclo produttivo diminuirono e la qualità migliorò considerevolmente.

Le Rosie avevano trasformato lo slogan: We can do it! (Possiamo farcela!) in: We did it! (Ce l’abbiamo fatta!). A macchiare il successo del lavoro femminile in fabbrica, continuò indisturbato il sempreverde gender gap, il divario tra uomini e donne. Infatti, la retribuzione delle operaie raramente superava il 50% del salario degli operai, a parità di mansioni, orari e standard qualitativi. Nel caso del lavoro femminile, questi ultimi si rivelarono persino superiori a quelli garantiti dai colleghi. Oltre ad essere offuscato dalle disuguaglianze di genere, il traguardo raggiunto dalle Rosie cadde nell’oblio.

Nel secondo dopoguerra, le donne ritornarono alla situazione precedente al conflitto: non riuscirono nemmeno a raggiungere l’1% di tutti i dipendenti del settore industriale. Licenziamenti di massa colpirono le operaie. Persino quelle che godevano di una certa anzianità non furono richiamate e né sostituite da operaie più giovani. Tutto ciò avvenne nonostante il boom della produzione automobilistica e le relative nuove assunzioni. Per giustificare il licenziamento delle donne e il reclutamento di sostituti maschili, i dirigenti della Ford accamparono le seguenti scuse:

Il processo di produzione era cambiato in modo radicale

dopo la guerra. Inoltre, sempre secondo gli industriali,

le occupazioni in cui le donne si erano distinte non esistevano più.

Ma davvero le colleghe di Rosie non avrebbero potuto reinventarsi come operaie meccaniche? Avevano trascorso ogni giorno alla catena di montaggio a saldare, avvitare, svitare, trapanare anche le parti più sofisticate di armi di qualunque tipologia e dimensione.

A te l’ardua sentenza.

Lavoro femminile in Italia

Mentre rifletti sul lavoro femminile negli Stati Uniti, cambiamo destinazione e rientriamo nel nostro Paese. Qui la situazione del lavoro femminile era ancora più dura rispetto a quella statunitense. Infatti, durante il secondo conflitto mondiale l’Italia non era un Paese né libero né democratico. In quanto tale, era regolato in modo rigido e senza alcun contradditorio sotto qualunque punto di vista.

Secondo il regima fascista, la donna era moglie e madre, o meglio fattrice di figli fascisti. E per adempiere a questa sua funzione, doveva avere un fisico prestante. Perciò, fin da bambina, ogni donna venne educata a praticare attività sportive e ginniche considerate femminili.

Questo inquadramento dittatoriale, sostenuto da una propaganda massiccia e massiva, non sembrava lasciare spazio a un pensiero diverso e opposto. Nonostante ciò, iniziò a germogliare un seme: si chiamava Resistenza. Diede i suoi frutti durante i momenti più cruenti della Seconda Guerra Mondiale nella lotta partigiana contro il Nazifascismo per la liberazione del Paese.

E che cosa c’entra la Resistenza con il lavoro femminile? Rappresentò il momento in cui per la prima volta si azzerò quel famoso gender gap. Infatti, le persone che combatterono per la Resistenza erano tutte sullo stesso livello: non importava se chi lottasse fosse un uomo o una donna. Chiunque poteva arruolarsi, imbracciare un’arma o collaborare in modo non violento per sostenere i partigiani e sabotare l’invasore.

L’abbiamo visto nell’articolo dedicato alla figura di Maria Isoardo: una storia di Resistenza femminile alla violenza. Tutti e tutte godevano degli stessi diritti, rispetto e stima da parte dei membri della brigata. L’obiettivo comune era uno soltanto: la conquista della libertà dell’Italia. Lo racconta bene anche lo scrittore partigiano Beppe Fenoglio ne I ventitré giorni della città di Alba. Nonostante ciò, il contributo delle donne, dalle fabbriche alla lotta partigiana, cadde ben presto nell’oblio, nonostante l’elevata partecipazione femminile.

Secondo le stime dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), le partigiane combattenti furono 35.000, oltre alle 70.000 attiviste organizzate nei Gruppi di difesa della donna. Proprio la capacità di organizzazione delle donne in contesti lavorativi attraverso il sindacato e partigiani ne favorì la mobilitazione. Questa le portò ad emergere sia come soggetti attivi della società che politici.

Così riuscirono ad ottenere il diritto di voto nel 1945 e lo esercitarono per la prima volta tutte assieme nel referendum del 2 giugno 1946. In questa occasione, gli Italiani e le Italiane si recarono alle urne per esprimere la proprio preferenza tra la monarchia e la repubblica.

Lavoro femminile in Piemonte

A differenza degli Stati Uniti, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia era un Paese a vocazione agricola. Unica eccezione era l’Italia Settentrionale. Qui si concentrarono i grandi gruppi industriali come la Fiat e Baratti & Milano a Torino. Nella capitale sabauda si trovava pure una sede della Westinghouse, in cui nacque il poster We can do it!. Giusto per citare qualche altro nome piemontese, ricordiamo anche la Ferrero e poi la Miroglio ad Alba e l’Olivetti a Ivrea.

In generale, il trattamento delle operaie nelle fabbriche italiane durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale era molto simile a quello riservato alle colleghe americane. Ma c’era dell’altro e andava ben al di là dell’ambiente operaio, incontrando quello contadino. Esempi sono le risaie del Vercellese e Novarese, dove lavoravano senza sosta le mondine.

Seppur differenti e persino agli antipodi, i due contesti professionali videro la nascita di una nuova consapevolezza, una presa di coscienza dei diritti delle lavoratrici, a prescindere dal loro impiego. Questo risveglio condusse progressivamente le donne all’attivismo e alle lotte verso l’emancipazione femminile degli anni Sessanta.

Tale mobilitazione non riguardò solo il lavoro, ma spaziò ben presto in tutti gli ambiti della vita civile. Nella società in cui viveva, ogni donna in quanto persona, rivendicava la propria indipendenza, libertà e autodeterminazione, rinnegando un ruolo inferiore e di sudditanza rispetto all’uomo. E furono proprio quelle battaglie a ridurre l’abisso tra donne e uomini.

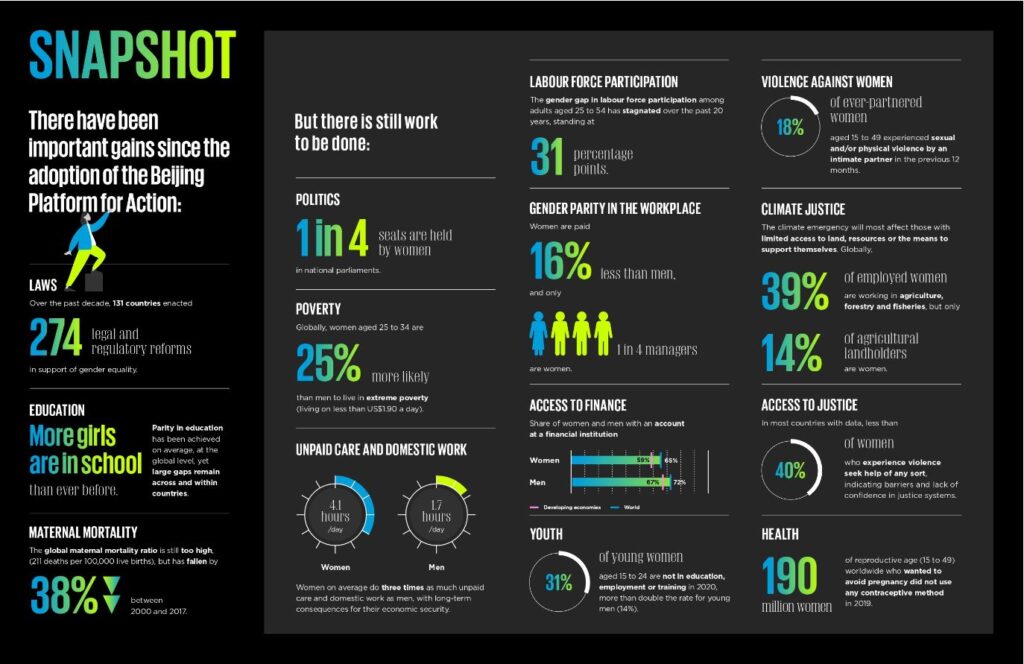

Donne e lavoro: oggi e domani

Seppur le grandi conquiste e i passi da gigante compiuti dalle donne rivoluzionarie nel secondo dopoguerra, le discriminazioni di genere sono dure a morire, nutrite da un biennio di emergenza sanitaria. Infatti, tanti risultati ottenuti dalle generazioni passate sono stati nuovamente messi in discussione. Per fortuna, l’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta anche dall’Italia nel 2015, parla chiaro. Tra i 17 obiettivi, infatti, sono presenti anche la parità di genere e la riduzione delle diseguaglianze, attraverso, ad esempio, politiche capaci di sostenere in modo concreto il lavoro delle donne e l’iniziativa imprenditoriale femminile.

Si tratta di un obiettivo ambizioso, se consideriamo le radici profonde e difficili da estirpare del patriarcato. Tuttavia, è di interesse per tutta la società e non solo per le donne, in modo tale che questa si arricchisca di nuovi e diversi punti di vista, esperienze e sensibilità. Solo così si potrà lasciare alle future generazioni un mondo davvero migliore.

Un mondo dove non esistono persone di serie A o di serie B.

Un mondo dove tutti hanno diritto alle stesse opportunità

e il successo di ogni persona è determinato dal merito,

non dal genere. Questo è il mondo che voglio. E tu?

Lasciati ispirare dalla storia di altre donne, contemporanee di Rosie The Riveter , come la pittrice messicana Frida Kahlo e Maria Adriana Prolo, fondatrice del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

L’articolo è stato realizzato grazie all’analisi di svariati articoli, tra cui:

- Whatever Happened to Rosie the Riveter?

- Naomi Parker Fraley, the Real Rosie the Riveter, Dies at 96

- Rosie The Riveter

Inoltre, sono state prese in considerazione le ricerche delle due storiche Chiara Colombini e Michela Ponzani.